김선애·김스민·권종수·방병상·이승준·이다슬·장인선작가가 참여하는 서울 서대문구 충정로3가에 위치한 대안공간 '충정각'에서 오는 6월 15일 부터 7월 8일까지 외부 기획전 '헤테로토피아: 불안의 징후'가 김석원씨에 의해 절찬리 기획전시 된다.

프랑스 끌레르몽 페랑 대학교 인문대 철학연구소 소장을 지낸 '미셀 푸코'가 언급하는 <헤테로토피아(heterotopia)>는 ‘다른, 낯선, 다양한, 혼종된‘ 이라는 의미가 있는 hetero와 장소라는 뜻의 'topos/topia'의 합성어로 푸코가 <말과 사물,1966> 서문에서 서로 상관없는 사물들을 묶는 하나의 허구적 질서와 연관 지어서 언급한 것이다.

헤테로토피아는 굉장히 복잡한 구조로 되어 있는데, 그것은 현실과 환상의 이중적인 구조가 시간과 공간으로 집약되어 있기 때문이다.

문학에서 환상적 사실주의에 내재하고 있는 헤테로토피아의 성격을 살펴보면, 카프카의『변신』, 호프만의『모래 사나이』에 드러난 공간의 혼 종적 성격은 일상적인 생활공간에 비일상적인 공간이 서로 맞물리는 환상적 성격을 지니고 있다.

헤테로토피아의 공간을 강조한 이유는 그 어디에도 없는 이상 세계를 말하고자 한 것이 아니다. 인간의 심리적인 요소가 한편으로는 덧없고, 강박적이며, 불안한 의미를 지니고 있다고 일부분 인정하고자 한 것이다.

이러한 표현이 현실을 부정적으로 바라보는 것으로 생각할 수 있지만, 결국은 주체의 무의식에 자리 잡고 있는 하나의 현상이라는 것을 알게 된다.

전시의 재목에서 의미하는 개념적인 특성 때문에 작가들의 작품세계를 어떤 특별한 장르에 치우쳐서 생각하면 안 된다. 헤테로토피아를 단선적으로 초현실적인 분위기로만 규정하는 것은 위험라다. 아울러, 헤테로토피아의 특성을 전면으로 내세우는 과정에서 발생하는 식상함을 해소하기 위한 방법으로 '투명성(transparency)'의 특성을 깨뜨리는 작업을 부분적으로 선보이려 한다.

이러한 시도는 시각적으로 체험하고, 관찰하는 관습적인 행위를 넘어서려는데 있다. 전시에 참여하는 작가는 앞서 언급한 김선애·김스민·권종수·방병상·이승준·이다슬·장인선작가 등 7명으로 구성되어있다.

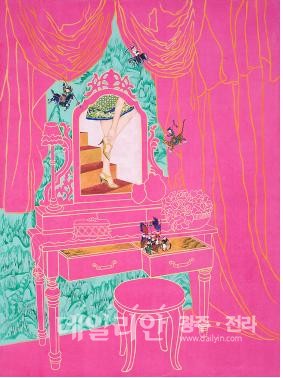

작가 김선애=작품에 등장하는 고가구(앤틱)는 가장 일상적이며 공간을 표현하는 오브제로 선택한다. 주변부를 장식하는 민화(民畵)는 현대 사회에 사는 작가의 일상과 혼합되면서, 작가의 어린 시절 기억들과 조우해서 허구의 내러티브를 만들어서 과거와 현재의 만남, 현실과 허구의 만남이 새로운 공간 속에서 이루어진다.

작가 김스민=김스민은 자신이 거주하는 공간에서 장소적 위치를 일정부분 차지하는 가전제품들이 전기 에너지를 통해서 작동하는 모습에 주목한다. 그녀는 전기코드에서 흐르는 에너지가 기계의 내부에 투입해서 내뿜고, 열을 발생하는 소리를 내는 전자제품이 인간과 닮았다고 여긴다. 기계적 존재감과 생명력에 대한 관찰은 인간과의 공존관계에서 다른 매개를 거치지 않고 작가의 자아가 기계적 물성에 직접적으로 전달하며, 실제 공간과 연극적 공간이 혼합된 혼성체를 구성한다.

작가 방병상=<One day, 2011>은 관 행사에 동원된 군인들, ‘표적(잡스라는 살균, 살충 기업회사)’과 ‘방역기(살충제)’의 현장성을 도큐먼트 한다. 군인들이 임시로 부여받은 방역의 일이 진행된 짧은 행사는 그들의 ‘일탈한 행위’가 드러난다.

방역기에서 분출되는 살충제와 기계적인 소음은 불안감을 유도하고, 이벤트에 참여하기 위해 줄을 선 군인들은 일반인의 행위와 뒤섞여 언캐니한 장면들이 드러난다. 특히, 마지막 장면에서 ‘연기’의 역할은 다양한 해석 ‘(인덱스와 비 인덱스, 코드화와 탈 코드화)’과 기존문법에서 어긋난 다층적인 영역을 건드린다.

작가 이다슬=예전에 존재했던 강원도의 탄광 마을은 강원랜드로 대변되는 문화로서 사람들에게 인식되기 시작한다. 하지만 이곳은 과거의 시간이 존재하고 그 잔여물은 현재까지 유지되고 있다. 작가는 이곳에서 ‘환경과 에너지에 관한 작업 (I Know)’을 시작한다.

이 작업은 자신이 쓴 소설을 기반으로 전개하는데, 버려진 자연에서 살아가는 사람, 동물, 작은 벌레들이 모여 내러티브를 만든다. 사진에 등장하는 사람의 모습은 분신처럼 보이는데 이러한 시도는 '투명성(transparency)'의 속성인 '몰입(immersive)'적 특성을 깨트리는 방법론으로 해석된다.

작가 이승준=<In the Bath>, <The Tao of 7th Train>에 드러나는 영상작업은 인간존재의 근원적인 질문에서 시작한다. 인간과 세계를 연결하는 모든 현상의 공존성과 상호의존성에서 파생되는 시간과 공간의 메타포를 언급한다. 작가는 인간의 의식의 흐름에서 세분화한 지각, 감각을 포함한 잠재의식에서 벌어지는 시공간의 확장성 ‘존재하던 것이 사라지는 현상’, ‘중성적인 현전감’을 언급한다.